『田屋敷酒散人 新宿彷徨』

- 奥様、さぁこちらへ

- 芝居一座は海を渡って

- 侠客も海を渡る

- 好きなことをせい

- 東京だ、きれいなねえちゃんがわんさかおるぞ

- なに?! 文学部

- 羅臼の娘

- 東宝入社

- ゴジラと美空ひばりにもらっていたボーナス

- ジャズライブハウス「ピットイン」とゴールデン街

- 本の仙人 内藤陳

- 新宿コマ劇場宣伝部

- 帝国ホテルの住人

- 小田島雄志はダジャレ王

- 芸術院会員 吉行淳之介

- 熾烈を極めた呼び屋の争奪戦

- 資本主義のメッカ ニューヨーク

- 劇団四季の浅利慶太

- 結婚

- 新宿署に一泊

- 色川武大「8勝7敗で恩の字と思わなきゃ」

- 百恵ちゃん祭り

- モモは咲いたが サクラはまだかいな

- 本番

- 艶歌の星 藤圭子

- 劇場シアターアプル

- デザイナー 和田誠

- 今はゴジラホテル

- 蜷川演出『王女メディア』と岸田理生

- 吉田日出子の『星の王子さま』

- YMO解散コンサート映画

- 柏木由紀子を口説きに

- 江利チエミの栄光盛衰

- 天才 倍賞千恵子

- 震えていた大竹しのぶの手

- 演劇記者

- 太地喜和子が亡くなった夜

- ジャニーズと戦後対日政策

- シアターアプルの閉館

- 酒とバカの日々

- 売れる人が一番

もくじ

奥様、さぁこちらへ

私の母系の祖母は明治30年の生まれ。無類の芝居好きであった。時は昭和30年代の初頭である。

ある春の日、小学三年生になった散人は、祖母に連れられ島原市内の港に行った。港には明らかに人相の良からぬ男たちがたむろしていた。中の一人がいち早く祖母を見かけると駆け寄り、「奥様、ご苦労さまです。さぁこちらへ」と私達を待合室に案内した。そこにはベンチにどっかりと腰を降ろす親分がいた。「まあまあ、こっちへ」と親分は祖母を隣に座らせた。

小一時間たったころ、子分が駆け込んできて「一座到着」と告げに来た。当時春秋には、有明海の向かい側の大牟田から、ドサ芝居の一座が海を渡って島原で公演していた。祖母は島原の勧進元(興行師)だったのだ。地元の親分と五分の勧進元だった。

そのことを嫌がっていた母が、あとになって話してくれたのだが、戦後親分衆も貧乏で興行を全部背負えなくて祖母に泣きつき、以来「五分の勧進元」として田舎芝居の興行を打っていたそうだ。祖母は市内で有名な「女親分」だった。芝居一座は海を渡って

島原の映画館「曙座」は二月(ふたつき)に十日間は、芝居小屋になった。昭和30年代の九州は、所謂どさ芝居の宝庫であった。それは炭鉱の隆盛と密接な関係があった。炭鉱夫達の娯楽の頂点に、田舎芝居が君臨していた時代だ。大牟田を本拠とする一座が、春になると海を渡って島原にやってくる。昼間三輪自動車で一座が街中を宣伝して駆け回る。

「吉野屋一座本日曙座にて初日でございます。今回は一座新星の月ヒカルが島原初お目見え、絢爛豪華衣装を纏(まと)い踊りますは娘道成寺、慕いしお方の裏切りに、身を狂わんばかりの嫉妬の焔(ほむら)燃や続ける蕾(つぼみ)の十七……」

大仰な宣伝口説に、縁側で居眠りしていたばあ様の目パチリと開いて、「五時に出るよ」と十才の散人に囁く。散人「川端屋は?」とラーメンねだると、「芝居の前にな」と銀歯みせてニヤリと笑う。「おかあさん! 子供に芝居見せるとろくなもんにはなりませんよ!」と母に咎められても何処吹く風の又三郎。二人は町行きの路線バスに乗り込むのであった。侠客も海を渡る

昭和34年から35年、有明海対岸の大牟田で起こった三井三池炭鉱労働争議の折、島原の侠客連はお金で雇われ、スト破りにポンポン舟に分譲し彼の地へ向かった。

向かったはいいが、所詮思想もなにもないお駄賃欲しさの田舎侠客たちは、屈強なる炭鉱労働者に完膚なきまでに打ちのめされ、虚しく島原に帰還してきた。

ある日、散人が小学校から我が家に帰ってくると、「う~ん、う~ん」と呻き声が聞こえて来た。何事かと玄関を開けると、上がり框の板張りの上に5、6人が包帯のぐるぐる巻で転がっていた。

父は戦前軍医だった、軍医は外科が中心であった。「あいつらは板張りで寝かしとけばいい、畳の上は贅沢じゃ」と、大牟田で返り討ちにあった田舎侠客たちを指差して云った。好きなことをせい

私は医科の家で生まれた。

長兄が医学部に入るまでは、母にうるさく勉強を強要された。母は大した勉強もしてないくせに、私にはうるさかった。兄が永遠に合格しなかった時の保険にされたのだ。中二のとき兄が合格したら、母は途端に「一人いればよか」といい私を投げ捨てた。「好きなことをせい」である。当初は茫然としたが、勉強しなくてもいい生徒ほど「楽な」ものはなかった。しかしトップクラスの成績がほとんど最下位になってやはり慌てた。その後、高校に入学できるぐらいまで持ち上げた。東京だ、きれいなねえちゃんがわんさかおるぞ

昭和42年、島原の高校を卒業した。担任教師は「君が合格する大学はひとつもない」と断言した。ラグビーと女にのめり込んだ。結果浪人。

長崎の予備校に入った。岩川町の狭いアパートを見つけ、晩御飯の契約は近くにあった「仲正」に頼んでもらった。日曜日の昼に皿洗いをするという約束で、格安の月極料金で晩御飯を出してもらったのだ。

しかし亦しても「女」にのめり込んだ。その女性の父は長崎市役所勤務だったので、「経済学部」を受験しますと心にもないことを云って、付き合いを許して貰った。甘言を云い、信頼を勝ち取るということだけは長けていた。こう言えば大人は喜ぶということを分かっていた。ある種の「極道精神」をすでに身に付けていたのだ。

が夏休みに東京の私立K大に入っていた友人Mが、「おい散人よ、こんな田舎はダメだ、東京だ、きれいなねえちゃんがわんさかおるぞ」と云った一言で気持ちが変わった。それから少しは勉強した。翌年無事東京の私立H大に合格した。

亦しても母を捨て、彼女を棄て、長崎を棄てた。なに?! 文学部

高校から独自の人生を歩み出した。親が何も云わないのだから、自分で進路校や学部を決定した。文学部だと母に云うと、「なに?! 結核病みしか行かんぞ」とせせら笑われた。「東京に行く」「何しに」「大学受験」と金額を云ったら、所定の金額を投げてよこした。羅臼の娘

1968年(昭和43年)に上京した。一年早く行っていたMの下宿にころがり込んだ。酒飲む金が欲しくて、先輩がやってる中学生向け塾の講師をした。ところがなんとMが塾長の女に手を出し、二人とも首になった。Mは悲嘆して、九品仏川に飛び込んだ。しかし深さが足首しかなく軽症ですんだ。

夏にMと一月かけて北海道を旅行した。大きなリュックを背負って歩いた。その姿からカニ族と云われた。

今度は散人がやらかした。羅臼の居酒屋の娘と出来、彼女が来年春に東京に来ると云いだした。Mにひどく怒られた。

秋には新宿騒乱があった。東口にデモと野次馬二万人が集まった。逃げ遅れた散人は19日間拘束された。巷には千昌夫の『星影のワルツ』が流れていた。東宝入社

1972年(昭和47年)春、会社に入った。配属は有楽町日劇、王冠ビルである。当時はレビューがまだまだ盛んで、宝塚、日劇、松竹(SKD)が競っていた。レビューは「大おどり」と云っていた。ダンシング・チームは男女合わせて60人ぐらいはいた。全員が舞台に出ると華やかであった。歌手のゲストを一人呼び、景を展開していく。

私は春の踊りから仕事した。まぁ雑用係である。ゲストは水谷良重、今の八重子である。今は新派の大立者だが、当時はジャズシンガーだった。「大おどり」は春夏秋で二か月ずつ六ヶ月。あとは人気歌手のコンサートである。まだウエスタンカーニバルも年二回ほどやっていた。

翌、48年11月に、ロック・スペシャル・ライブと称して、あのジミー・ヘンドリックスの来日公演があった。ジミヘンを最初に見た日本人の一人である。

翌49年、喜劇と演歌をやりたくて、会社に申し出て新宿に移った。喜劇と人情物の本を書きたかったのだ。ゴジラと美空ひばりにもらっていたボーナス

一年研修の後、新宿コマ劇場に配属になり、「美空ひばり」の担当になった。担当といっても一番下っぱの役目である。朝十時に楽屋でお出迎え、後は上司が命ずるままに動き、またひばりさんのマネージャーの要望の取次。舞台が始まると 劇場の隅で観続け、聴き続け、跳ねるとマネージャーからの注文、大道具・小道具・調音・照明と多岐に渡るのを各部署に伝えて回る。これが五年続いた。

もうこの日本には生ひばりを聴いた人は少なくなっている。帰り来ぬ青春の日々をあの方に仕えたのだ。我が子を養うのにあの方が、ボーナスを出してくれたも同然だった。給与が20万円のころ夏六か月もあった。我らにとっての「神」であった。

ゴジラとひばりさんは、我らにとって「神」だった。今劇場はゴジラビルになってるがひばりさんが居ない今、一方の「神」が鎮座されているのを喜びとしている。ジャズライブハウス「ピットイン」とゴールデン街

昭和40年代(1965年~1974年)、東京は狂騒の時代だった。その中核は新宿。

興行会社に入ったのが昭和47年。配属は新宿の劇場を選んだ。仕事が終わると同僚と二丁目の「ピットイン」にジャズを聴きに行き、終わるとゴールデン街の安いバーで飲んだ。職場の劇場は朝11時までに入るとよかったので、毎晩遅くまで飲んだ。もっと新宿で遊びたいので、御苑近くの安アパートを借りた。歩いて帰れるからだ。

「ピットイン」ではナベサダ、山下洋輔トリオ、日野皓正、佐藤充彦(ピアノ)坂田明など、今では伝説のジャズマンの全盛時代だった。

ゴールデン街では作家がたむろしていた。死んだ同世代の中上健二にはよく絡まれた。「興行屋が!」と罵られた。佐木隆三、赤塚不二夫、野坂昭如、大島渚、田中小実昌などの先生方と話が出来るようになったが、野坂さんの酒癖の悪さには閉口した。「おまえらなぁ、文士などはやくざ稼業なんだよ、給料貰って芝居作るなんてヤクザ以下だ!」とからまれた。赤塚さんは優しい人で、「いいよ」と云って少女物の上演権を下さった。一番恐ろしかったのは大島渚で、あの大音声で怒鳴られて閉口した。本の仙人 内藤陳

劇場に職を得て駆け出しの日々は、仕事が終わってもまともには住家には帰らなかった。上場会社社員も底辺労務者も、夜の歌舞伎町はすべて飲み込んでいた。

そんな日々、あの人と出会った。その名は内藤陳。

出会いは、所属劇場にショーの繋ぎのコントを依頼した時だ。景の変わり目に3分から4分軽いコントをやってもらう。持ちネタの「ハードボイルドだぞ」が中心のコントだ、もうトリオ・ザ・パンチは解散していたのでピン芸だった。

千秋楽の夜、「来なよ、おれっちの店に」と新宿ゴールデン街のスタンドバー「深夜プラスワン」に連れていかれた。その後「来なよ、おれっちに」と今度は近くにあるアパートに連れていかれた。「ほい」とドアーを開けるとそこは本の洪水! 本また本。「どこに寝てるんですか?」「ほら こうやって」と陳さんは畳に散乱している本を手で押しやってスペースを作った。本の仙人、遊行人。

「本読んでる?」「まぁ、商売のネタ探し程度には」「イヤだね、オレッちは好きなんだよ、女よかなんぼかネ」

目先の利く編集者がいて、月刊プレイボーイに陳さんは「読まずに死ねるか」というハードボイルドやミステリーの読書コラムを書いていた。新宿コマ劇場宣伝部

当時劇場の宣伝部には男が三人と女性事務員が一人、計三人でやっていた。

部長は金沢さん。早稲田出の人で江戸っ子を自称していたが、真偽の程は分からない。恐ろしく小心な人で、一念発起でゴルフをし始めたはいいが、練習場で「ばかやろう!」と怒鳴られ恐れをなし、あとの篭のなかの玉全部を捨ててきて、金輪際ゴルフを止めたぐらいの小心者だった。会議があると「よろしく」と必ずどこかに消えていた。

係長は通称あっちやん。あっちゃんは美大出で、デザイン担当の万年係長だった。なぜか東宝アドセンターに全て発注していた。楽をしていたのだ。あっちやんは山梨の大月から一時間半かけて新宿の劇場まで通っていた。遠いので三日に一度は休んでいた。休む理由にしばしば親戚を危篤にさせていた。

私は平の宣伝部員で、主にプログラム編集とポスターのコピー創りが仕事。演劇評論家に演目解説を依頼すると、「書いといて」とまるでいいかげんだった。原稿料を届けると必ず評論家の先生方は一杯奢ってくれた。実力が認められるとあっちの先生、こっちの先生から「書いといてよ」と依頼される。毎回徹夜で代筆していた。

この三人ででたらめだけど、とても楽しい宣伝部が三年続いた。帝国ホテルの住人

本社に週一召集がかかる。朝から一時間の会議があり、これは殆ど居眠りしていた。12時に終了、それから直ぐ近くの帝国ホテルへ昼食に仲間と行く。私はいつも鴨サンドとコーヒーだった。たしか1,600円だったと思う。こんがり焼いた鴨の皮が香ばしくて旨かった。北京ダックにしろ、鴨サンドにしろ皮が旨いのであって、肉まで食うのは田舎ものだと先輩が云っていた。

当時帝国ホテルを住いにしていた人は、山田五十鈴、藤原義江、田中絹代の諸氏であった。三方はしばしばお見かけした。山田五十鈴さんはまだ50代後半で東宝の舞台の大スターだった。ロビーを艶然と歩いてらした。越路吹雪を劇団四季に取られ、確実に稼げる女優は山田五十鈴と美空ひばりだった。森みつ子さんはその後である。この二人で飯が食えたと云ってもいい。小田島雄志はダジャレ王

私の演劇的先生は三人いた。歌舞伎は故戸部銀作先生、演劇評論は故石崎勝久先生、そして東大の小田島雄志先生。

小田島先生はシェクスピアの全訳を日本で唯一成した人だ。ダジャレ王だった。なにせシェクスピア自体が戯曲にふんだんにダジャレが織り込んでるのだから、訳者もそうなったと言ってらした。先生は旧制福岡高等学校出身で父と同窓になるもので、私を可愛がっていただいた。

先生のダジャレの古典は二つある。「老婆は一日にして成らず」と「40にしてマドモアゼル」。蛇足を承知で解くと「ローマは一日にしてならず」と「40にして惑わず」のシャレである。

その昔、小田島教授と銀座のバーに行った折、吉行淳之介先生と丸谷才一先生が先客でいらした。教授、両先生を見つけると席まで行き、直立不動で最敬礼をされた。東大教授が最敬礼するほど大先生なのか、お二人は、と感じ入った。芸術院会員 吉行淳之介

芸術院の小説部門で「吉行の前に俺は会員になれない」と作家仲間達は頭を下げ、吉行先生に芸術院会員になってもらった。男女のことしか書かない芸術院会員は前代未聞のことだった。

吉行先生は思想を絶対に語らなかった。そういう類の小説は「下下の下」と思っていたのである。だから徹底して男女のことを書いた。また娼婦を書いても肉感は書かない。なにを書いたかというと哀歓や愛惜などのカオスだ。

小説を歴史物や英雄譚と思ってる人には、吉行先生の書く世界は軽蔑に値するだろう。しかし頼りは資料でなく、己の想像力だけの吉行先生の世界は驚嘆に値する。芸術家である。少しでも物書きをした人間は、このことがよく分かる。

年を重ねるごとに落ち着いた生活を人は望むものだ。だがそうではない人達がいる。吉行淳之介先生がそうだった。妻 吉行文枝から「離婚は絶対にしない」と云われ取り乱す。生涯のパートナー宮城マリ子からは「奥さんと離婚して!」と暴れられる。その修羅のさなか新しい愛人 大塚英子が出来て三つ巴となった。熾烈を極めた呼び屋の争奪戦

1966年ビートルズ来日。後にキョード東京の社長 永島達司がビートルズを日本に呼んだと知った。「呼び屋」と云っていた。先輩達から「あまりあの世界には触るな」と忠告された。

ビートルズ招聘以降、金を漁って有象無象の「呼び屋」が業界を跋扈した。ライバルに殺された人もいた。政治屋、右翼、芸能ゴロが三つ巴になって暗躍した。僕ら兵隊も命令で右往左往させられた。東宝・松竹・新聞社呼び屋が それぞれラインを組んで戦うのだ。

新聞社の事業部というのは絵画の展覧会も主催すれば、ツタンカーメンもやるし、かなりうさん臭い仕事をしていた。

渡辺プロダクションなんかは、イタリアの小さな漁村サンレモで行われていた街の喉自慢大会を、国際歌謡祭にでっち上げ一儲けを企んだ。

音楽祭が一段落したらこんどはブロードウェイ・ミュージカルの争奪戦に移行していった。私はこの戦いから本格参戦した。堅気のやる仕事ではない。資本主義のメッカ ニューヨーク

ニューヨークを歩いていたらパンパンと乾いた音がした。次の瞬間、隣を歩いていた体重100キロのご婦人に抱かれ地面にはいつくばった。強盗が宝石店を狙ったのだ。パンパンは勿論拳銃の音である。

観劇が仕事だった。ブロードウェイの劇場は終わるのがだいたい夜10時。出ると騎馬警官が颯爽と見回りをしていた。

ブロードウェイの寿司屋のオヤジと親しくなった。オヤジは全く寿司の修業経験はなくて開業した。「なに、寿司なんて簡単だ」とうそぶいていた。店はおおはやり。ちらしは散人が教えた。

そのオヤジとニューヨーク湾で、ウニ採りに行った。ヤンキーはウニを食さないので、いるわいるわ、両手に入らないヤツがごろごろ。法外な値段で日本人観光客に食わせた。

オヤジの口癖は「なんでもいいから稼がなきゃ、どうしても稼ぎゃなきゃ」だった。お金の階級社会、資本主義のメッカ、ニューヨークの厳しさをこの寿司屋のオヤジに教えられた。劇団四季の浅利慶太

劇団四季の浅利慶太は、東宝の一手販売だったミュージカル界に敢然と戦い、五分の勝負をした。

私達の劇場はホリプロと手を組み、1981年ミュージカル『ピーターパン』を上演し、それまで夏枯れと云われた8月で大当たりを取った。表向きには共同出資してくれたホリプロの顔を立てて、和田アキ子がニューヨークで観て堀社長に勧めたことにしたが、現実は東宝対四季の版権獲得大合戦であったのだ。

ニューヨークを舞台にした両者の暗闘は凄まじいものだった。辛くも勝利した我が方は、その後10年近く公演した。

「あの散人の小僧には気を付けろ」と浅利氏が言っていたと聞いて、背筋が寒くなったのを記憶している。もう35年以上の前の話である。結婚

1975年(昭和50年)、新宿厚年で結婚式を挙げた。不肖の息子の為「おかん」がはるばる島原からやって来た。「本当に、こんなひどい息子と一緒になるのか?」と「おかん」に云われた娘時代の妻は、「あなた、私に云えない犯罪とかしたの?」と暗い顔をして云った。

妻の実家は神楽坂近く牛込二十騎町、ご先祖は駿府から家康公に付いて江戸に入府した。もう400年以上東京に住み着いている。死んだ義父は市ヶ谷の大日本印刷に勤務していたが、妻と結婚したときは定年間近だった。「江戸のかたきは長崎で」と愛娘を取られたので散人によく云っていた。

結婚して3年間、妻の実家の離れに住んだ。その後離れを出たが、妻は家探しの際「多摩川の内側にして下さい」と云った。あの人達にとっては多摩川と荒川が東京内で、あとは地方だった。その後「新派」を観てよく分かった。新宿署に一泊

中学時代は柔道、高校はラグビーと平面の運動をやっていた。何故柔道なのかというと、父の命令であったから。父は軍人だったので「まずは身体じゃ」といっていた。

ある夜、新宿の大ガード近くでヤクザと喧嘩になった。肩が触れたか触れないかぐらいの些細な理由だ。二対二で互角。私は得意の寝技に持ち込んで「腕ひしぎ十字固め」で関節を折れるぐらいに痛めてやった。千人くらいの見物人がいたという。

新宿署に一晩泊まった。上司から怒られた。けれど首にはならなかった。女房は娘を抱えて「もう、こんどは絶対やめてください」と泣いていた。色川武大「8勝7敗で恩の字と思わなきゃ」

作家、色川武大氏は、雀士の名を阿佐田哲也という。雀聖と云われた。氏に私が興行のことで悩みを云うと「玄人同士の勝負は簡単じゃない、8勝7敗で恩の字と思わなきゃ」と優しく諭していただいた。

私も一時期、娘が生まれてまもないころ、小遣いがままならず、新宿のフリー雀荘で金曜日から土曜の朝まで麻雀を打っていた。見も知らない人との真剣勝負だ。気を張り詰めたまま十時間打ち続けて家に帰り、鏡を見ると一気に10歳ぐらい老けて見えた。博打で稼ぐのは大ごとである。百恵ちゃん祭り

1975年(昭和50年)、第一回 「百恵ちゃん祭り」が新宿コマ劇場で行われた。

私は上司から彼女のガードマン役を命じられた。画像の衣装のままの彼女を、舞台が終了するやいなや表で待つ事務所の車まで誘導するのだった。モモは咲いたが サクラはまだかいな

むかし私は桜田淳子の芝居担当をしていた。山口百恵に人気の上で完全に引き離されていた。そこであるスポーツ紙の芸能欄で

「モモは咲いたが サクラはまだかいな」

と揶揄記事が出て、芝居担当の散人が実名で「能力に欠けるのではないのか」と批判された。当時小学生だった娘が、友達にお父さんから貰ったその新聞を突きつけられた。家で娘から新聞を見せられ「お父さんはダメな人なの!」と泣かれて閉口したことがる。

つくづく因果な商売だな、と思ったことがあった。本番

本番に入ると電話は使えなくなる、演出部のサードは、劇場内を走り回る。舞台中央のエレベーターマイクが歌手の歌い出しにぴったりとはまらなければ、操作部に「エレマイク、テンポ早い」と出す。今度はとって返し五階にある照明室に階段を走って行き「ピンスポ正確に」とダメ出しする。

ゼイゼイして地下にある演出部に帰ると、何やら不穏な空気が漂っている。「何かあったんですか」と聞くと「良子ちゃんが風邪引いてぶっ倒れて来れないとよ」という。課長が近づいてきて私に「大部屋の適当なヤツにセリフ教え込め」「えっ、開演まで二時間しかないですけど!」「二時間ありや上等よ、終了」。

で今度は大部屋に行ってなるべく本役に似てる娘を探して、事情を話して、その場で稽古を始める、「ギャラ三倍よ」「ハイハイ」てな感じでハネるのが夜10時。仲間と居酒屋に小一時間いて、寝に家に帰る。

先ほど『青春の歌4時間スペシャル』という番組で、続々と登場するひばりさん、はるみさん、伊東ゆかりさん、沢田研二さん、百恵ちゃん、昌子ちゃんを観て、我が青春時代がオーバーラップした。本番の時のそんな情景が思い出されてしんみりなった。つまり、それは、遠い夢のあとさき。艶歌の星 藤圭子

藤圭子は艶歌の星であった。二十歳半ばで東京の劇場の一月を張っていた。2,000人の劇場を一月満員にするには、相応のヒット曲と力量が必要だった。彼女は既にそれらを身につけていた。

美少女だった。北国生まれの抜ける白い肌、切れ長の瞳、楽屋の廊下ですれ違うとき挨拶をすると、いつもうつむきかげんに「おつかれさま」と意外な低い声で言った。ステージでは高音が美しかった。それこそ艶があった。泣きの声である。

五木寛之の名作『海峡物語』『新海峡物語』は、高円寺竜というレコードプロデュサーが主人公。実在の馬渕玄三氏がモデルだった。まだ娘だった藤圭子を売り出した人だ。ある日、馬渕氏に居酒屋に誘われた。「君は演歌で生きるんだそうだな、そうなら旨い飯食おうと思うなよ」と云った。劇場シアターアプル

1982年、ミュージカル時代の到来に対応する新劇場を会社が作った。

劇場のキャッチコピーを創ろうということになった。その昔「今日は帝劇 明日は三越」という名キャッチがあった。外部からコピーライターに来てもらい一緒に考えた。その方はJR民営化当初の「ディスカバー・ジャパン」を創った人だった。名は忘れた。

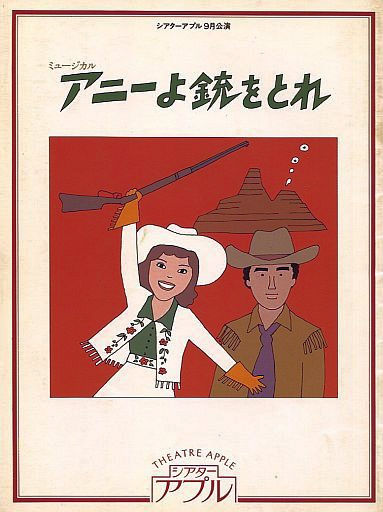

そしてできたのが、劇場名「シアターアプル」、りんご、である。キャッチコピーが「魔法のりんご、と誰かが云った」である。社長賞を頂いた。デザイナー 和田誠

和田誠さんのシアタ・アプル公演「アニーよ銃をとれ」ポスターの中のキャッチコピー「鉄砲片手にじゃじゃ馬娘/狙い定める愛のターゲット」は、散人のものです。当時、毎月六本木の和田さんの事務所にポスター製作の依頼に行ってました。我が青春の思い出であります。

和田誠さんは正真正銘の天才です。週刊文春の表紙絵で知られますが、ジャズに関しての造詣も深く、「和田誠と5人のジャズ歌手」という企画もしました。あの人は当時「和田活字」をコツコツ作っていました。独特の「活字」です。あまりしゃべらない人で、当初は嫌われたのかなと思っていたら「今日開いてる?」と誘われてうれしかったことを今でも思い出します。今はゴジラホテル

いまはゴジラホテルに変わっている場所の地下に、シアターアプルはあった。1982年に開場。翌年、会社に一日でも埋められる歌手を見つけてこいと云われ、散人は同年生まれの女性歌手二人のコンサートをした。

前野曜子。天才だと感じた。早死にしなかったら高橋真梨子の上をいっていただろう。自分で企画して劇場の片隅で泣いた。歌の素晴らしさに泣いた。が打ち上げでの彼女の飲みっぷりに驚いた。連続公演はできないなぁ、と思った。前野曜子がアル中で死んだのが1988年。あまりにも惜しかった。

もう一人は朱里エイコだった。こちらも早死にした。蜷川演出『王女メディア』と岸田理生

1984年の蜷川演出『王女メディア』。私はこれを観ていた。蜷川さんは49才、私は36才。

その二年前に新劇場シアターアプルに配属され、制作部長を拝命した。上司は「三年で軌道に載せろ」の一言を私に云った。あの世界の厳しさは、もしそれが出来なかったら劇場を去らなければならない。

その最後の年にニナガワ・メディアを花園で観た。横には盟友 岸田理生が座って居た。終了後、岸田と二丁目で飲んだ。二人はかなりの時間無言だった。ニナガワに圧倒されたのだ。

と岸田が重い口開いた、「Tさん、私らは日本にこだわろうよ」「……うん、俺もそう思ってた」と私は返した。一種の敗北宣言だった。眼前の展開する王女メディアの憎愛の狂気から、昇天のカタルシスは、まごうことなき演劇のもつエネルギー。それは竜巻のような全てを巻き上げる力を感じた。ギリシャだ。

敗北は辛いけれど、二人は必死で「日本」を探した。辿り着いたのは「戦争直前の浅草」だった。川端康成の『浅草紅団』を岸田と造った。

私はその作品でかろうじて生き残れた。ニナガワさん、打ちのめしてくれてありがとう、生き残れました。吉田日出子の『星の王子さま』

劇場シアターアプル。早稲田演劇博物館資料の年譜を見ると、アメリカン・ダンシング・マシーンの新作でオープニングをし、1983年には『リリー・マルレーン』、『お譲さんお手やわらかに』、『アニーよ銃をとれ』、『シカゴ』と話題作を上演したが、客入りはいまいちだった。

企画をあれこれ模索して、1985年に思い切った企画で勝負した。黒テントの佐藤信を起用した、天才 吉田日出子主演の『星の王子さま』だ。加藤健一が飛行士役。大ヒットした。我々劇場スタッフはかろうじて首がつながった。YMO解散コンサート映画

調べるとあれは1984年だった。前年にYMOは解散コンサートをした。本人たちは、やることは全てやったので「散開」である、と称した。

そのコンサートを中心とした映画の封切りを、全国に先駆けて私が所属する新宿シアターアプルで行った。客席700名の劇場を何故彼らが選んだのか分からない。一枚のチケットの価値がプラチナ以上になった。

監督したのが赤テントの佐藤信。彼を商業演劇に押し出したのが我々だったからか。まだ開設して二年の知名度の低い劇場が、一気に世の中に躍り出た。佐藤が義理を返す為に選んでくれたと思っている。

勿論YMOメンバーも舞台挨拶に出た。スタンディングオベーションが果てしなく続いた。柏木由紀子を口説きに

坂本九さんが御巣鷹山墜落で亡くなったのはあまりにも有名。あれが1985年8月12日。10月に散人が所属する劇場は、冬休みに家族向けのミュージカル『シンデレラ』を企画していた。東京を含め全国10大都市で公演する。

ある日の制作会議で「キャスティングが弱い、もっと宣伝力のある役者を入れろ」と我社トップが激を飛ばした。一堂沈黙。

その中で私が発言した。「あの、九ちゃん、未亡人の柏木由紀子さんはどうでしょう」「え~っ」「まさか」とつぶやく声がした。トップが云った。「オモシロイ! 決まれば話題沸騰。よしそれで行け! で誰が交渉する?」 更に深い沈黙が覆った。トップが私に云った。「よし、お前が口説け、以上終わり」

翌日、私は五本木にある故坂本九宅まで行った。「云うんじゃなかった。まだ四十九日が終わったばっかり、とても奥さんの柏木由紀子さんは芸能界復帰の気分になる訳がない」などと途中気分が重くなった。玄関に入ると畳二畳分ぐらいの九ちゃんの遺影があった。ますます重くなった。

結果は出演OKだった。直ぐマスコミに発表した。大騒ぎになった。「坂本九未亡人 柏木由紀子復帰!」の見出しが芸能欄で踊っていた。私は社内で一躍ヒーロになったが、「あいつは血も涙もないヤツ」と陰口を云う同僚もいた。

柏木さんは、後に私のこの言葉で決心したと云った。「奥さんが子供を抱えて、頑張ってる姿をみると、ご主人も喜びますよ」。江利チエミの栄光盛衰

クラブ・ハイツは新宿コマ劇場の隣の東宝ビルの階上にあった。ある日、私が劇場の玄関に立っていると、トントンと肩を叩かれ振り返ると江利チエミさんだった。喫茶店に誘われ、劇場で『アニーよ銃をとれ』をやってる桜田淳子の演技のダメ出しをされた。

そのあと戦後の大スター江利チエミさんも、大劇場では公演出来なくなり晩年はクラブ・ハイツに出演していた。栄光盛衰。哀れさに茫然とした記憶がある。天才 倍賞千恵子

BSで「女優 倍賞千恵子」を観た。カメラマンの木村氏が「あのひとはやっぱり天才だよね」と述懐していた。私もそう思う。

30年くらい前、所属劇場で春秋に倍賞さんのコンサートをやっていた。5年続いた。入りもよかった。寅さんの空きスケジュールで公演していた。

私の企画の芝居で演出家が、ヒロインの役をどうしても倍賞さんでやりたいというので頼んだ。

稽古になった、倍賞さんは演出家の求めどうり即座に変えてくる。稽古場の全員が凍りついた。いままで経験したことのないことだった。通常、演出家のダメがあると、少し演技プランを考える間をとるのだが、倍賞さんの場合、瞬時であった。こんな役者さんはいなかった。

「私ね、歌劇団だったでしょ。だけど寅さんやってて、舞台の芝居はもうないと、あきらめていたの。ありがとう」と初日に云ってくれた。震えていた大竹しのぶの手

よくパルコ劇場に通った。青井陽治演出の男女二人の朗読劇『ラブ・レターズ』は必ず観た。ラブ・レターズの初演は1990年、役所広司と大竹しのぶ、だった。天才のくせに上がり症のしのぶさんは、私が楽屋に行くと手を差し出してきた。彼女の手は震えていた。両手で包むと舞台化粧の顔がデレ~っとなった。演劇記者

演劇記者なるものが大手新聞にはいた。

演劇なんかてんで知らないのに、劇評を書いてた。特に朝日。しらなきゃベテランの劇評家に書いてもらえば云いものを、朝日だからと偉そうに芝居のイロハも知らないのに劇評を書くから、トンチンカンになる。

活きのいい新興劇団に、朝日の記者が殴られていたのを目撃したことがあった。

顔見知りの役者に「どうしたの?」と聞くと、「なんにも分からんくせして、ヨタ書きやがるからだ」と怒っていた。

歌舞伎座出入り禁止の大手新聞記者もいた。とにかく夜郎自大なのである、あいつらは。太地喜和子が亡くなった夜

1992年(平成4年)、可愛がられた太地喜和子さんが下田港の海に沈んで死んだ時、品川プリンスからタワー近くを泣き通しで、麻布の二人でよく逢った料理屋さんまで歩いていった。女将と夜明かしで喜和子さんを偲んだ。

「Tよ(彼女は男言葉をよく使った)、島尾さんの『死の棘』をやりたい」が最後に彼女が云った言葉だ。彼女の肌は抜けるように白かった。タワーの灯りが眩しかった。ジャニーズと戦後対日政策

私があの世界に入った1973年、すでにジャニーズ事務所は中堅の芸能事務所だった。以下、当時の先輩たちからの居酒屋話を総合的に書く。

1945年8月15日、ポツダム宣言受諾。そのあとマッカーサーを司令官とする占領軍がやってきた。かれらは日本のあり方を根本から変えようと企んだ。文化政策も重要な事柄であった。ハリウッド映画、アメリカンポップス、などを率先して流通させた。骨抜き作戦だ。人によっては愚民化政策とも言う。後の60年代のテレビの普及でその傾向は加速度がついた。

以上を踏まえジャニー喜多川氏の経歴に言及する。彼は米国籍を有する日本人である。戦後一時、米国陸軍犯罪情報員だったし、占領軍が帰国したあともアメリカ大使館員でもあった。60年代 姉のメリー喜多川氏とともに芸能事務所「ジヤニーズ」を立ち上げる。一貫して資金援助をしてたのがロッキード事件の小佐野氏であった。もう40歳は過ぎたが、SMAPの子供たちは今回どっかでこの喜多川氏の米国側エージェントの役割を聞いた筈だ。彼らがどうにもなる相手ではない。ここは一番引いて高齢なジャニー氏の今後の推移を見守るのが得策だ。日本名は喜多川接(ひろむ)、喜多川泰子という。シアターアプルの閉館

2008年、我が青春の職場「新宿コマ劇場」と「シアターアプル」が閉館した。24歳から46歳まで22年間勤めた街、新宿。1970年代の新宿は、音楽・映画・演劇・美術の王都だった。そのすべてがカウンター・カルチャー(反権威)だった。

ナベサダ・ヒノテル・ヨウスケヤマシタなどが躍動していたのが「ピット・イン」。聴き終わると高揚感減じず、彼女と末広亭近くのバーで夜通し飲んだ。そんな中の一人と結婚した。「DUG」は現アルタとなっている二幸裏のビルにあった。恐ろしいくらいのジャズのレコードがあり、コルトレーンの新譜を瞑想して聴き入る人たちがいた。

歌舞伎町には「ジャズ・ヴィレッジ」があった。紀伊国屋にも劇場があり、同じ業界の私は木戸御免であった。観劇前には中村屋のカレー。蠍座では浅川マキのライブ。深夜食堂的存在だったセンター街の「三日月」で、必ず俳優・演出家等とワイワイやった。居合わせた旧知の中上健次に、「いいなぁ芝居屋は」と孤独な作家家業から羨ましがられた。

46歳の年に島原に帰った。新宿の街は青春だった。酒とバカの日々

当時を振り返れば「酒とバカの日々」だった。

それは殆ど毎晩、浴びるように飲んでいた。昼ごろ劇場に出て公演が終わるのが夜9時、10時頃から打ち合わせと称して、飲み始めて朝の電車に乗り家に帰る日々。

酒にまみれ、女にまみれていた。どちらも足抜けするのは大変である。家の窓ガラスを誰かに割られた時は、さすがに妻は「実家に帰る」と云った。後で分かったが女だった。

私は偏執狂的な女と出来てしまう傾向がある。往生した。目がキツネになり、髪の毛が猫のように立ち上がる。怒ったときだ。一度はハイヒールを額に投げつけられた。見事にヒールが額に当たった。

家庭はグチャグチャ。居場所が無くなって同僚の家から出勤すること一ヶ月。妻の兄のとりなしでやっと家に帰れた。酒とバカの日々の40代であった。売れる人が一番

舞台の世界は、売れる人が一番だ。これはもうはっきりとした世界だ。切符が売れなきゃ、アホみたいな世界。

大衆芸能と云い方はあるが、大衆絵画という云い方はない。なんだか絵画は売れなくても立派に成立しているように見えるが、なにあれは公的機関や画商がバックに付いていて、直に大衆を相手にしなくていいだけの話だ。歌舞伎役者はウソでも客に舞台から頭を下げるが、画家は頭を下げない。大衆には下げなくて商売が成り立つからである。では音楽家といえば、現在各オーケストラが存亡の危機にある。公的機関や新聞社がスポンサーについており、観客動員以上の給料を貰っていたからで、当然不況になると弱い。落語家は寄席のその日の上がりを分ける。上がり以上は貰えない。

芸事は大衆の投げ銭で生きていくのである。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。

ホームページは欲しいけれど、高いのは勘弁してほしい。 クリック!

クリック! トップ

トップ オススメ

オススメ 記事一覧

記事一覧 掲示板

掲示板 長崎マニアックガイド

長崎マニアックガイド 長崎の酒場

長崎の酒場 長崎を歩く

長崎を歩く 長崎キャンプ場

長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ

長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場

私の手作りキャンプ場 私の家づくり

私の家づくり デザイン

デザイン 絵

絵 音楽

音楽 小説

小説 メール

メール  リンク

リンク