思案橋界隈 歴史と闇の魔法

柳小路通りを抜けた。右手に長崎を代表するカステラの一つ 福砂屋が見える。創業は寛永元年(1624年)。むこうは丸山。レトロ建築で有名な丸山交番があるのが分かる。

この交差路の袂にある見返り柳について説明しておこう。かつて丸山からの帰路に花町を振り返る姿が見られたことから、この名で呼ばれた柳だ。「江戸、吉原の見返り柳と東西において、その意を一にするものである」と街中の解説板にある。

見返り柳の袂には、思い切り橋の遺構がある。丸山遊郭に行こうか戻ろか、ええいままよと渡っていた橋だ。

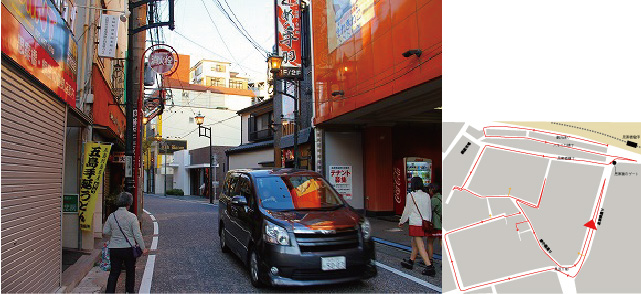

■思案橋通り

左に折れると思案橋通り。 車が常時通る道だ。この思案橋通り以降しばらくは江戸期から続く道を通る。

街燈に灯が入り始めた。夜が近まる。週末ともなれば顔を赤く染めた人々で埋まる。

捨老氏 「忘れられて欲しくないのは、思案橋入口から福砂屋に到る道とその周辺は映画館もあったり、電化品店や雑貨屋もあったりする、もともと賑やかな普通の商店街だったのです。それに続く船大工町通りが籠町に抜ける間も、魚屋や仕立て屋や米屋・骨董屋など長く石畳の残る活気のある普通の商店街で、生活の場として生き生きとして歴史あるメインストリートだったことです」

福砂屋と見返り柳の地点に戻る。間に伸びる道を進む。この道も古い。

長崎大学前学長の生家 片峰薬局。創業は慶応元年(1865)。

薬局の向かいには、舟大工町を登っていく忍び坂がある。 遊郭帰りの客が人目を避け帰った坂だ。 ここも詩情溢れる。

先ほどの通りに帰り、ここで右折。この通りをまっすぐ直進すれば、銅座を通り中華街へも抜けていくことができる。はじめての方に2度押しして申し上げておきたい。この路面が褐色に塗られた道が、銅座と中華街を結ぶ道だ。この道も江戸時代から続いている。

捨老氏 「夜歩きは大人のものにしておきたい気分もわからないではない。長崎では『サラキ~サルク』を『さ歩く』と理解して、『さぁ歩こう』とでも言うような会が元気なようだが、この新解釈も原義を踏襲しているようで、ほほえましい。長崎弁に残った『サラク』の語源は『曝け出す』などと同じで、もともと『バカ面サラキ回して』など『サラキ回る~サラキ出る』などと表現使用していた言葉。一定範囲からはみ出してうろつくことを意味したからだ。しかしそれでもなお、大人と言えども夜の彷徨は、場所や頃合いを見定めないと、あらぬ嫌疑をかけられかねない。それもまた一興と言えるかどうか。彷徨と呼ぼうが徘徊と呼ぼうが、夜の散策者は 夜の飛行者でもあるようだ(笑)」

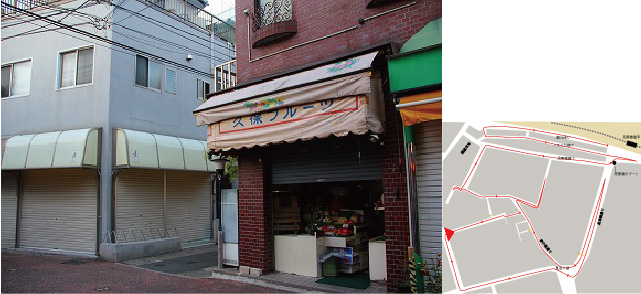

久保フルーツを右折。

現れる路地。実はこの路地も江戸時代からのもの。

そして、ここに至る。コケむした壁面、剥き出しの配線、昼なお薄暗い路地。そこには、闇の魔法が解け、臓物が臓物として晒されている凄みがある。これを潜って、向こうの筋に抜けていく。

クリック!

クリック! 生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。

生きてることを楽しもう。座右の銘は荘子の「逍遙遊」。長崎県。

トップ

トップ オススメ

オススメ 記事一覧

記事一覧 掲示板

掲示板 長崎マニアックガイド

長崎マニアックガイド 長崎の酒場

長崎の酒場 長崎を歩く

長崎を歩く 長崎キャンプ場

長崎キャンプ場 長崎インターネットラジオ

長崎インターネットラジオ 私の手作りキャンプ場

私の手作りキャンプ場 私の家づくり

私の家づくり デザイン

デザイン 絵

絵 音楽

音楽 小説

小説 メール

メール リンク

リンク