2016年9月

アイリーン・グレイのE1027

モダニズム建築の元祖 アイリーン・グレイ

「モダニズム建築の元祖は誰か」という話題に、私は「フランスではル・コルビュジエと言われるんですが、これからはアイリーン・グレイがモダニズム建築の元祖って言われるようになってくるでしょう」と答えました。

アイリーン・グレイ。

コルビュジエが歴史上消そうとした女性

「大人のモダニズム住宅史」では以前から取り上げている人物ですが、その才能が故にコルビュジエから歴史上消されかけた女性建築家です。彼女の別荘が本日のタイトルのE1027という建築。

E1027はコルビュジエの作品として長いこと認識されていました。彼にはこういう傾向があるんですよね。彼デザインとして有名な椅子LC2も、本当はシャルロット・ペリアンの手によるものだったりで、コルビュジエの名声頂戴癖とでもいいましょうか。

E1027を出禁になったコルビュジエが近所に建てたのが休暇小屋

アイリーン・グレイは元々アールデコのプロダクトデザイナーとして活躍した人物。彼女が建てたE1027に遊びに来ていたのがコルビュジエ。すっかりここを気に入って夫婦でやってきて呑んでは騒ぎ、しまいには彼女に無許可で壁面に絵を描いて出禁をくらいます。

仕方なく彼がすぐ上の土地に建てたのがカバノンだったという訳。どのくらい近かったかは、昨日の写真で確認していただくと一目瞭然です。

E1027はその後数奇な経緯を経て廃墟同然にまでなったのですが、彼女が歴史的に再発見され、国の手によって最近修復が完了しました。

写真をクリックするとバーチャルツアーを楽しめます。E1027から、カバノン、ひとで軒、ユニテ・ド・キャンピングまで観ることができます。

カバノン

私の休暇小屋。キャンプ以上・別荘未満の生活とはよく言ったものです。

一人でこもる。DVDを観る。妄想にふける。鳥の声を聴く。 美味しい空気を吸う。自然を楽しむ。 街の喧騒から抜け出し、居心地の良い空間に身を浸す。

小屋の生活が快適なのは、一年のうちでもごく限られた時節に限られます。楽しまねば。今回はいくつかの作業をしました。一つは2か所の床づかを金属製のものに交換。

もう一つは室外シャワーを取り付けてみました。自然の中で浴びるシャワーは格別です。

カバノンバー

1年に3回ほどのカバノンバー。

カップマルタンの休暇小屋

モダニズム建築の父ル・コルビュジエの極小別荘

丁寧にお話していきますね。

モダニズム建築の父と言われるル・コルビュジエというオッサンがいました。なに、最初にコンクリートをガンガン使った建物を建てたんです。大変なパクリ屋でもありました。

この世界的建築家が、自分の別荘として建てたのは8畳ぐらいの小屋。20年前にそのことを知ったときはシビれました。

休暇小屋(カバノン)をつくって楽しむ文化がヨーロッパにあることも知りました。車や家なんてちょこっとしたものでいい。それにつぎ込むよりも、自然豊かな環境に休暇小屋を持って楽しむ。

私も休暇小屋(カバノン)を手作りしました

早速私は実行に移しました。2年かけて小屋を手作り。あのころ小屋づくりがなかったらストレスで私は潰れていたか、もっと面白くない人生を送っていたでしょう。コルビュジエに敬意を評してこれをカバノンと名付けました。ル・コルビュジエが愛したカップマルタンの休暇小屋はカバノンと呼ばれていたのです。

今回、改めて彼のカバノンの位置をグーグルで確認しました。いやあ、風光明媚な高級別荘地に建てているのですね。モナコがすぐ近くです。上写真をクリックするとグーグルマップに行きますので、そのことが実感できます。

ル・コルビュジエの極小別荘に隣接する食堂ひとで軒

上写真を見るとカバノンと隣接してひとで軒というレストランがあることが分かりますね。この土地をすっかり気に入ったコルビュジエは、ひとで軒のオヤジに交渉して土地を手に入れ、カバノンをひとで軒に密着して建て、カバノンのリビングダイニングのように使っていました。

この写真を見るとどのくらい隣接しているかが分かりますね。奥のこげ茶の建物がカバノン。緑色がひとで軒。実はひとで軒の増築として自分の休暇小屋を許可申請しており、内部でも一応繫がるドアがあります。

ひとで軒の内部。こじんまりしていい感じですね。上の方にコルビュジエの写真があります。オヤジとコルビュジエは気が合っていたといいます。ここですと有名人であった彼を追っかける野次馬も来なかったでしょうしね。

ひとで軒のベランダ。素晴らしい景色を眺望できるリゾートだということが分かります。

無限成長美術館構想と世界文化遺産は矛盾しないか

1950年代末に上野の国立近代美術館はコルビュジエの設計によって建てられた。その時のコンセプトが「無限成長美術館構想」であった。収蔵物が増えても容易に増築出来るような構造である。が今回世界文化遺産に登録されたが、一旦登録されると増改築禁止だそうでこれは「矛盾」ではないのか?

現代美術作家 大浦一志の現場

雲仙岳噴火災害跡地で家屋発掘を続ける現代美術作家

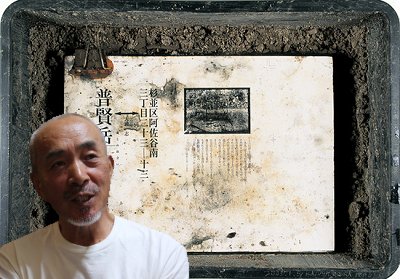

現代美術作家 大浦一志氏の発掘現場を訪ねてきました。話を聴いているだけでは、雲仙岳噴火災害で灰燼と帰した家屋の発掘がなぜ現代芸術なのかよく分からなかったのですが、出かけて現物を拝見しますと分かります。いや本当に。全体として沁みてきます。あのスケールとパースペクティブと質感とフォルムが全体としてその場で鑑賞者に入ってきてあの作品の重さが伝わってきます。

大浦氏が学術的に発掘しているのではなく、高い美意識をもって発掘されていることが伝わってきます。例えば上写真で見るならば、一輪車の片方の側面だけを露呈させてフォーカルポイントとし、火砕流により崩壊した石垣がそれに連なる。側面に掘り出され広がる平坦なスペースは、学術的発掘ならば特に必要にないものであることが分かります。荒涼たる大地のなかに作業中はただ一人いて、その空間に身を溶かし続けていく。氏の美を捉えるフレーミングがとりわけ大きいことが伝わってきます。

人生の退路を閉じて生きてる大浦氏

「まつを」「テレビ局」両氏と散人と三人で、大浦アートの現場に行きました。「まつを」氏の的を射た解説に屋に屋を重ねる野暮は避けますが、永年の大浦氏の酒飲み相手として言わせて頂くと、氏は人生の退路を閉じて今生きてる様子であります。退路とは一般の方々、例えば定年して「庭いじり」して余生を生きるとか、少々くたびれた夫婦で豪華客船世界一周をするとか、技能がなくても取り敢えずボランティアするとか、という選択肢は全く考えておらず、散人から見ると賽の河原の石積みのような果てしのない芸術的作業を、まだ噴火の爪痕が残る荒涼たる水無川流域の被災民家掘り起しを、23年もやっている。

芸術とは作品評価もさることながら、己の人生を「存在するようなしないような」アートに奉げることも裏打ちとして必要なのだろう。

大浦(友人なのでそう云う)は今後もずっと「島原に来る」と散人に云った。彼の孤高の作業はまだまだ続く。

わが家のバルコニーバル

タープの下のバルコニーバルが快適なのもこの時期です。朝目覚めて外の空気を深呼吸することができる楽しみ。なかなか出かけられないカバノンのイメージを、自宅に持ってきたスペース。

エステルロープ

自宅のバルコニーバルの補修。

ヨットで使う素材です。同様にタープポールから小さな金属輪っかに通してロープを張っていましたが、これも荷重50㎏のワイヤーロープを輪状にしカラビナで止めたものに交換。室内から見ると、なんだかヨットのセールでも張ってそうな家の態をしております。

散人邸

紛うことなき豪邸

島原で場所を言えば、万人が「ああ、あのお宅ですね」と皆が括目する程の豪邸です。

特筆すべきは、この邸宅が主なきままに十数年放置されていたという事実。その理由は何か。

「いやね、ほら、飲屋街からちょっと距離があるからね、住みたくなかったんだけど」

これが散人さんの答。

「めんどくさいと?」

「ま、そんなところです」

ご兄弟そろって、この一族は豪快であります。最近、空き家への課税が上昇。「会計士から住んでくださいって言われて。だから住むことになったわけであります」

この豪邸をつくったのは散人さんの母君。昭和の高度経済成長期に建てられたといいます。瓦の乗った塀が敷地を囲い、2階建てのお宅が立ち上がっておるわけですが、一般家屋の2.5~3倍の高さがあって、有明海の青き懐広げる島原城を睥睨できます。

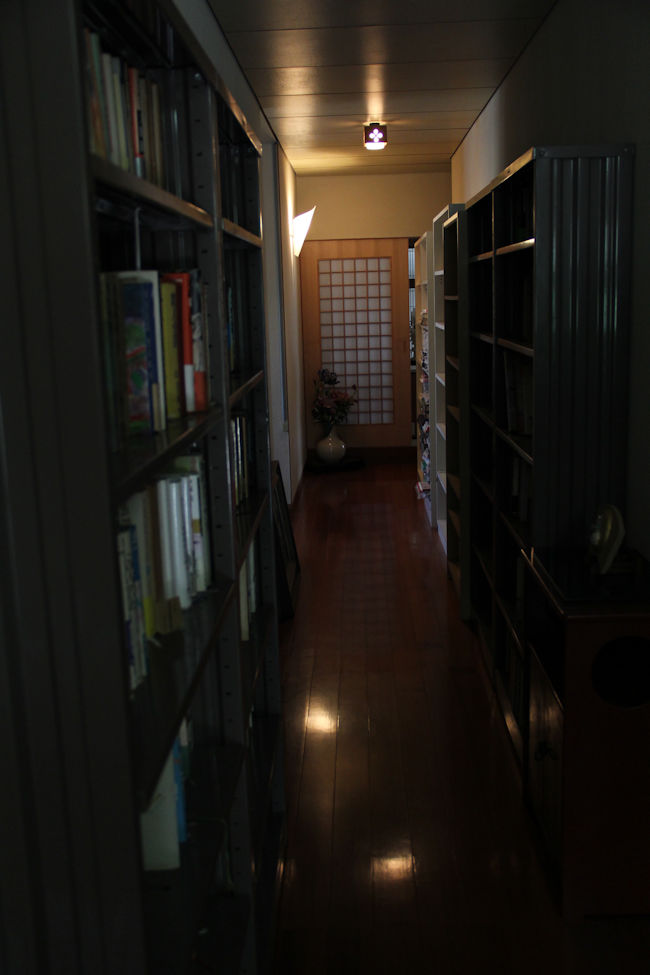

ごっつい門をくぐらせて車を留め、「頼もう」と玄関を開けますと、こんな廊下が待っとります。

「本をどこに置こうかと思ったんだけど、近くがいいと思って」

この書架が屹立する廊下近くに、氏の寝室があります。

で、応接室で呑むの図が最初の写真。二科会のドンと言われた東郷青児などの作品がゴロゴロしています。そんな中で気の合う方々と呑む酒は最高です。

レンブラントの技法で人工知能に描かせると

あいたたた。ついにこんな記事を書く時代になりましたよ。

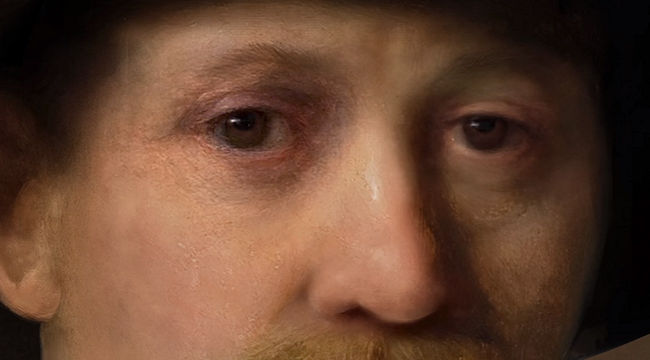

私が史上最高の画家と崇拝しているのはレンブラントであることは公言しているところです。よりによってその画家の新作ができました。↑これが作品のアップ。

これは既にある作品を人工知能にコピーさせたのではなく、下動画のように彼の数多の作品を分析し、彼が描きそうな人物を、彼の手法で、3Dプリンタを使用し、UVインクを13層重ねて、これまでになかった新作を描かせたものです。やったのはMicrosoftとオランダのデルフト工科大学などの共同チーム。

少なくとも現物を見ないと、レンブラントの圧倒的風圧を再現できているかは保留にしますが、いずれにしてもここまできたかと。人工知能の作品が芸術分野で増加してくることは贖えない動向でしょう。

パッと見は確かにレンブラントですね

人工知能が描いたレンブラント……パッと見は確かにレンブラントですね。 オランダやドイツの美術館でレンブラントの絵はかなりの数を観ましたが, 「えっ?これって本当にレンブラント? デッサン狂ってると思うけど……」と,素人の私が見てもあきらかにおかしものがたくさんありました。弟子が描いて,サインだけ本人が書いたというものもたくさんあるそうなので,わたしが見たのもその中の1つだったのかもしれません。

当時の絵画は一般に工房でつくられてました

おっしゃるように当時の売れっ子画家は工房制で作成していました。外交官でもあったリューベンスはこの典型で、海外から帰ってくると、弟子が描いた上からリューベンスが主要な部分に筆を入れるようなやり方です。今の日本で言えば漫画家がアシスタントを使うようなもので、手塚治虫も顔だけは自分でみんな描いていたといいます。

ところがレンブラント工房はここのところが違っていて、信頼できる弟子には丸投げで描かせてレンブラントがサインを入れています。つまりレンブラント・ブランドというわけです(そもそもブランド=烙印という意味です)。ですからおっしゃるように作品によっては、画家アングルの作品のように凍った動きのないポージングの作品もありますよね。レンブラントの絵の魅力の一つは生きているかのような呼吸感であるのに。

なお、写真の『夜警』をレンブラントに描いてもらうと、今だったらいくらだと思いますか? 当時でこの絵に1,600ギルダー払われていまして、これを現代の価格に換算すると1,800万円とのこと。レンブラントは当時から売れっ子で高かったんですね。

神が宿ったかのような筆跡

なお私が「少なくとも現物を見ないと、レンブラントの圧倒的風圧を再現できているかは保留にします」と書いた意味を補足説明しますね。このアップを観てください。晩年の自画像から。

ね、すごいタッチでしょう。神が宿ったかのような筆跡。ためらいなし。ここまで3Dプリンタとペイントで表現できるとは思えないのです。観る者に向かってくる画面の圧倒的風圧こそレンブラントの魅力です。

なおこれはグーグルアートプロジェクトで詳細に観ることができます。上の絵をクリックしてください。マウスを使って拡大縮小できますので、その圧倒的風圧を楽しんでくださいね。

はたしてどれだけ本物に迫っているのか

うわーっ! Googleのやつを見ると,人工知能で描かれたものがとても薄っぺらく見えます。 絵の具を塗り重ねた厚みを表現するために3Dプリンタを使用するんでしょうけど,はたしてどれだけ本物に迫っているのか……実物を見てみたいですね。

小屋ブーム到来

「小屋ブームが来ていますよ」と知人から教えていただいた。

「無印良品が小屋を売り出してたり。まつをさんは先行ってましたね」

調べてみると確かに、無印良品が小屋を売り出しており、昨年の11月には東京ミッドタウンで展示を行っていたことを知りました。あそこで展示会をすればブームは来ますよね。早速、無印良品の小屋のページを覗いてみましょう(クリック)。

|

|

|

| ジャスパー・モリソン | コンスタンチン・グルチッチ | 深澤 直人 |

- 一人でこもる。読書を楽しむ。妄想にふける。雨音を聞く。

美味しい空気を吸う。家族と友人とこもる。

暖炉を囲む。自然を楽しむ。普段できない会話を楽しむ。

都会の喧騒から抜け出し、居心地の良い空間を体感してください。

問題点

- 防犯に無防備。ガラス剥き出しでは話になりません。グルチッチ以外の小屋は雨戸を付けることになりますが、深澤の作品にはそのための戸袋取り付けスペースもありません。

- 梅雨時期にカビだらけ。防犯上壁面を覆うことになります。すると光が差し込まない闇の空間になりカビだらけになります。同じような理由でミニログキットもお勧めできません。あれは多湿でない北欧用製品。

- 台風の時の危険。グルチッチの小屋は吹き飛ぶ可能性あり。モリソン、深澤の小屋はこのままでは落ちてきた枝でガラスが割れます。

記事を読むと深澤小屋が一番人気だといいます。購入した人は大変でしょう。この小屋を選択する人は、そもそも自然の中でキャンプ以上・別荘未満の生活をするという事をお分かりでない人であることの証。えらい目に会っていると推察します。

私の小屋は上記の問題をクリアするため、外壁はガラス窓を覆う構造。屋根にポリカーボネートライトの明かり取り。一から手作りです。

なお、日本で購入できる小屋はこちらをご覧ください。その際に上記視点で見るとアウトが見えてきますよ。

好きな映画監督

考えてみれば不思議なことではあるのですが、好きな映画監督の作品を網羅してみたことがありません。それは時間がないという事もありますが、作品自体が地方のレンタル店にないということも理由としてあったのでしょう。ネットで観る環境になれば変わるでしょうね。

じゃあ、どの監督が好きなのか。そしてどの作品が好きなのか。

スタンリー・キューブリック

すぐに浮かぶのは、スタンリー・キューブリック。作品はロリータ、博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか、2001年宇宙の旅、時計じかけのオレンジ、バリー・リンドン、シャイニング、フルメタル・ジャケット、アイズ ワイド シャット

なるほど、若いころの作品は別にして全て観ています。2001年宇宙の旅、時計じかけのオレンジが最盛期ですね。私はバリー・リンドンが好きなのですが、これは好みの分かれる作品。スパルタカスは愚作。彼の作品ではなくカーク・ダグラスの作品。「でも」と最近思います。「あの長廻しの編集が好きか?」 もはや古典としてリスペクトしてるのかもしれません。

テリー・ギリアム

そもその今回の題目を立てたのは、昨夜テリー・ギリアム監督の「ゼロの未来」を観たことが発端です。ギリアムも好きなのですが、「未来世紀ブラジル」以外は観たことがないことに思いをはせた次第。

ジャン=ピエール・ジュネ

ジャン=ピエール・ジュネも好きな監督。観たものといえばデリカテッセン、エイリアン4、アメリ、天才スピヴェット。近年作品ほど好みですので、最も他の作品も観たい監督の一人と言えるでしょう。

リドリー・スコット

リドリー・スコット。観た作品はエイリアン、ブレードランナー、ブラック・レイン、1492 コロンブス、プロメテウス、エクソダス:神と王、オデッセイ。このレンブラント光線を駆使する監督は、観たくもない作品も作る売れっ子。旬は終わったように感じます。エイリアンを撮ったころの監督は素晴らしい感性だと思います。その頃一部では「あんなコケ脅しの作品」という声も上がっていましたが、この作品が抽象としての恐怖というものを映像化した類まれな秀作とシビレたのを憶えています。キューブリックの影響が大きいですが、彼よりも切り口が現代的です。

今回、改めてこうして書いてみて、画像テイストに共通点があることに自身驚きます。

書に込められた知性

1800年前に消えた幻の「論語」、海昏侯墓から出土か

1800年前に消えた幻の「論語」、海昏侯墓から出土かというニュースが世界を駆け巡りました。以下引用。

-

「2016年9月8日、中国江西網によると、前漢の第9代皇帝、劉賀が埋葬されたとされる中国江西省南昌市の海昏侯墓から「論語・知道編」が書かれた竹簡(ちくかん)が見つかった。 現場からはこれまで「論語」「史記」などが記載された5000枚以上の竹簡が出土しており、専門家はこの「論語」が斉(山東省北部)で伝えられた「斉論」ではないかとの見方を示した。解読できれば学術界全体にとって極めて大きい発見になるという。 かつて論語には「古論」「魯論」「斉論」があり、現在の論語は「古論」と「魯論」により形成されたもの。「斉論」は漢朝(紀元前206〜8年、25〜220年)末期に消失していた。「斉論」は「古論」「魯論」より2編多く、そのうちの1編が「知道編」だ。」(出典)

上動画に映し出される発掘現場の様子。歴史の厚みの違いに圧倒されます。再生していただきますと、論語発掘の箇所から再生されるようにしていますのでご覧ください。書に込められた知性を嫌でも認識させられます。文化や時代を一瞬に飛び超えて伝わる知性です。

小汚くて楽しい店

トンカツハウスかしもと

小島くんに電話。「吞まない? 小汚くて美味しい店で」

「トンカツハウスかしもと、とか」

しばらくして彼が大変な目利きであることに気づくことになります。

出かけてみるとこんな感じ。おお、ボロ美です。

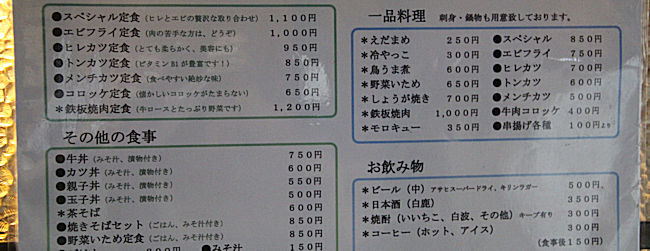

店の外に張り出してあったメニュー。ただのトンカツ屋を超え進化していることが窺えます。ドアを開ける。満席。中にはカウンターにびっしりと座った酒飲みの姿。大人気店ですね。いい店を発見。これは日が高いうちから訪れないと入れないようです。

小さいころからそうでした。既定の道を通るのが退屈で、かよったことのない道を探すのが好きでした。「これが店ですよね」という既成概念でつくられたような店が嫌いです。どうしてああもまた、面白くもないパターナライズに安住する輩が多いのでしょう。型から外れることによって出現する楽しさと解放感。

後ろ髪を引かれながら、楚々とした佇まいの箱根そばを経て、問題の店へ。

居酒屋「安居」

件の店は浦上駅から徒歩5秒のところにあるです。衝撃的な小汚い店

ドストライク! おい、いいかげんにせいやと言いたいほどザックリした店。一発で気に入りました。こんな店探そうにも、そうそう探せません。店名は居酒屋「安居」。

ネット上にこんなツイート見つけました。「良店発見/浦上駅隣1F居酒屋安居(カウンターのみ)2Fartスペースbiango(4畳ギャラリー)年齢層高めの素人の乱長崎店な様相。九州派や赤瀬川原平とか知っててびっくり」

狭小店内。カウンターのみ。ロックな60代のマスター。60年代のロック。壁一面にベタベタ張られたドローイングやフライヤー。つまみを頼むと出てきましたが、常連には「面倒くさいから家で喰って」とか言ってました。ザーッとしています、ザーッと。若い頃、こんな店が佐世保の山の中腹にあってしばしば通ったのですが、今じゃ絶滅危惧種。

高松うどん西町店

これも先日出向いた、目の覚めるようなボロ美を極めた店。私はあんな店がなぜか落ち着く時があるのです。えっとですね、呑むのは一番右側の薄緑色したコーナー。

ざくっとした机と、ざくっとした椅子があって、ブラウン管テレビが置いてあります。久々のインパクトのある店でした。

デザインは多数決ではできない

デザインは多数の手ではできないとデカルトも主張

青年時代に読んだのに、頭に食い込んだように忘れないフレーズというのはあるものです。私の場合、その一つがこの文章です。

「最初はほんの小さな村だったのが、時間がたつにつれて大きな町になった古い都市というのは、プロの建築家が平原に自由に計画した、規則正しく作られた町にくらべて、レイアウトがまずいのがふつうだ。」

もう40年以上も前に読んだにもかかわらず鮮明に覚えています。『方法序説』。デカルトが書いた哲学のガイド本のようなものです。デザインは多数の手ではできないとデカルトは主張しています。そして彼の場合は、一人で哲学をデザインし始めるわけです。

時々、どの作品がいいかを多数決で決めるような場面に出くわします。そのたびに、このデカルトの言葉を思い出します。

やっかいなのは、デザインを民主主義で決めようとする社長

デザイナーの佐藤卓さんも同じようなことを発言していました。「案外やっかいなのは、デザインを民主主義で決めようとする社長。これが、とっても困る」

マーケティングというのは往々にして多数決を求め続ける作業をするようなものです。そんなこんなで、たとえば面白くもないデザインの車を量産する日本メーカーがあったりするわけです。

デザイナーの吉田くんが今度買い替える車はフィアット。「いやあ、日本車ってホントグッとくる車がないんですよね」 そんなことを聞いた後、今月の文芸春秋を読むとアートアドバイザーの石坂泰章氏がこう書いていました。「こと文化格差に関しては文化的中間層の分厚い欧米に軍配があがる。性能は互角でも、セクシーというプラスアルファがあるヨーロッパ車がうまれるのには、こういった背景がある」

確かに不況の街に巨大なパチンコ屋が屹立するような文化度ではデザインは洗練されにくいでしょう。アメリカ映画が馬鹿っぽいのは、アメリカの大衆がそうだから。結局、回り回って消費者がデザインを決めているわけなんですが、でも、この言葉を救いの言葉として引用しましょう。

人は形にして見せてもらうまで、自分は何が欲しいのかわからない

「多くの場合、人は形にして見せてもらうまで、自分は何が欲しいのかわからないものだ」 スティーブ・ジョブズ。クリエイターは導く人でなければならないということを教えてくれています。

先の大戦の敗因

「まつを」さんの記事を読んで、「日本はおもしろくもないデザインの車を 造り続ける」のか?で、ふと昔読んだ山本七平氏の本を思い出し調べた。山本氏は先の大戦の敗因を、故小松真一氏の「虜人日記」(りょじんにっき)から引用する。ざっと見て、散人が日本人独特の事柄であると思ったヶ条を挙げると、

一、 精兵主義の部隊に精兵がいなかった。

二、 物量、物資、資源全てに米国に劣っていた。

三、 日本の不合理性

四、 将兵の素質低下

五、 精神的に弱かった

六、 日本の学問は実用化せず

七、 基礎科学の研究をせず

九、 克己心の欠如

など未だに変わっていないのではないのか? 白物家電の敗北、黒物家電(PC・映像・ゲーム機)も敗北の現状、 車に関しても・・・と危惧する。

海の上に浮かんだようなカフェ

なみのうお

窓の外に広がる海。大村湾の穏やかな水面を眺めていると、不思議な感覚に襲われます。カウンターの足元にも海が満たされている気配。間接光が複雑に絡まり合い店内に注ぎ込まれています。他ではなかなか出会えない落ち着きのある空間です。

店舗名は「なみのうお」。大村市。気さくな店で、コンビニの奥にコーナーが設けられています。

世界新三大夜景

間違っておりました。世界新三大夜景ってなに言っておると思っていました。その見解が実際この時期に観ると揺らぎます。

海外観光客のように、夕刻、ロープウェイに乗って山頂に至る。窓際の席を予約して屋上に行く。彼方に落ちる夕日を愛でる。戻ってカウンター越しに暮れなずむ街を見晴るかしながら一杯呑む。食事をとる。ロープウェイで帰る。

思っている以上に感動します。

日が暮れてからロープウェイに乗車しようとすると、長蛇の列に並ぶことになります。夕暮れ少し前がお勧めのようです。

おくんち

超穴場情報

本番のおくんちを観るのは大変なものです。かぶりつきで観ようと思えばそれ相応な価格がかかります。そこで情報。今度の日曜日まで、無料で出し物を近接して拝見できます。それは練習風景を拝見させていただくもの。上写真は昨夜の諏訪神社での蛇踊りの練習風景。もう大変な完成度で迫力満点でした。写真のブレからその激しさもご理解頂けるでしょう。背後の階段にも見学なさってらっしゃる方々がいらっしゃいます。ここだけではなく市内の中央公園など数か所で、完成真近な熱のこもった練習がなされています。あくまで練習を拝見させていただくのですから、真摯な態度で邪魔にならないように配慮しましょうね。

官製お祭り

おくんち異聞。 1600年前後の長崎は大村純忠の支配地だった。大村氏はキリシタン大名として夙に有名。でその後押しを受けてキリシタン達が長崎を跳梁跋扈した。近頃はキリシタン迫害の話ばかり表に出るが、大村氏時代は逆にキリシタンが寺社を迫害していた。1607年 正覚寺、キリシタンの放火により全焼。斉道寺、神宮寺、鎮道寺、伊勢神宮、など続々破壊。1613年江戸幕府 キリシタン禁教令を発す。その後 諏訪神社は長崎奉行や代官などから援助を受けキリシタンに対抗する為に建てられた。おくんちもキリシタン対抗の主旨による祭礼であり、民衆主導というより統治者主導、官製お祭りである。桟敷が高額を取るのは博徒仕切りの名残の匂いがするのは散人が興行の世界に居たからだろうか?

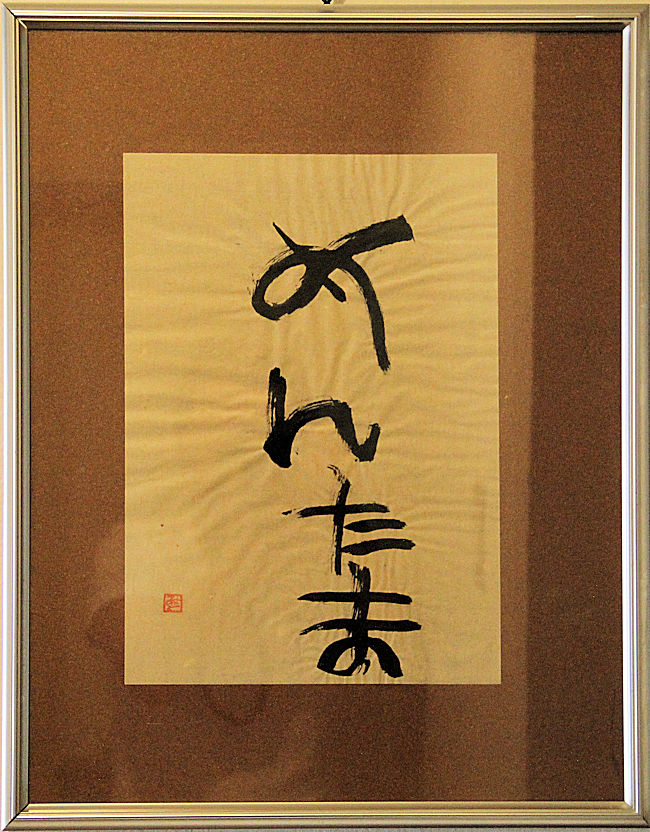

082016_09_08

玄関の書

白露も過ぎ、玄関アートも衣替え。

今回はこれ。

お題は「めんたま」。書は我が娘幼少の頃の手によります。

なんたるアバンギャルドさ。構えることなく振った一打が、みんごと股間に当たるかのような痛快さ。

疲れて帰りついた家の玄関には、こんなのがいいと思うこの頃。

お嬢か入滅間近の高僧ぐらいしか書けない

いいですねぇ「めんたま」の書。私はまつをお嬢を知ってるだけに事更ながら可笑しい。子供は皆天才である。とは誰が云ったのか、正にそうである。それを破壊するのは皆大人であります。小学五年生のとき母に「長嶋茂雄になる」と云ったら頭をゲンコでなぐられて仕舞だった。

和田誠氏は奥さんの平野レミさんに「あの息子の絵はどうした?」と聞くと「あんな絵はゴミ袋に入れ表に出したわよ」「えっ、バカ!」と脱兎のごとく表に走り出しゴミ袋をあさったという。

さて本品を見てみよう。奇を衒らわなさ、途中で少しのずらしかた、柔らかさのなかにも墨凝?としたこの書は、まつをお嬢か入滅間近の100歳になんなんとする高僧ぐらいしか書けないだろう。 いいぞ、と大向うから声をかけたい書であります。

放埒、万歳!

放埒、万歳! 「めんたま」の天衣無縫な放埒ぶりに、また、その価値を看破したまつをさんの温かな慧眼に拍手あるのみですね!

台風のとき、なぜワクワクするのか?

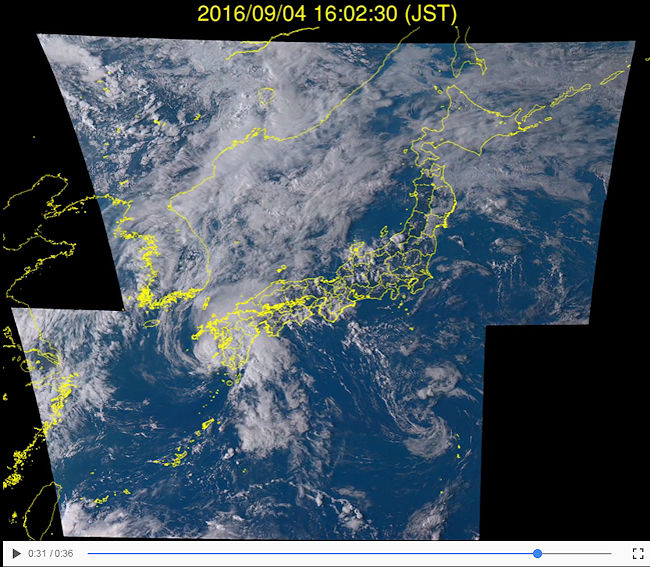

9月4日の台風の動画(クリック)。朝が開け、台風が変容していく様を見ることができます。

台風のとき、なぜワクワクするのか?

幼い頃台風が近まり天空が怪しく陰り始めると、体の中心部から滲み出してくる興奮を憶えたものでした。あの感覚って何なんでしょうね。自分でも不思議に思っていたことです。他の動物にも同じような様相が見られると言います。本能的な深い箇所に根ざしたものなのかも知れません。調べてみるとこんなものが出てきました。

危険察知のアドレナリン説

「台風の場合、台風の前は気圧が高く、台風が通過しているときは気圧が低く、台風が過ぎれば気圧が高くなります。台風の前になんだか興奮するのは、脳の危険察知でアドレナリンが出るからと言われております。」(出典)

適応説

また茂木健一郎はこのように書いています。

「なぜ、私たちは台風が近づくとわくわくするのだろうか。それは一つの適応であると考えられる。何が起こるかわからないという「偶有性」に向き合い、柔軟に対応するためには、いたずらに怖がっていたり、不安を感じていてはならない。「フリーズ」しては、臨機応変に動けない(「偶有性」⇒「…日本語でいえば「不確実な相関」あるいは、「半ば確実であり、半ば不確実である」というような意義にとらえられるでありましょうが、そのようなニュアンスをすべて要約して、私は「偶有性」という言葉をもちいています。…」)。台風はもちろん危険なものであるが、だからこそ、わくわくすることで、脳はその潜在能力を最大限に発揮できる。わくわくは、偶有性への適応戦略である。子どもの頃、「大型で強い台風」と聞いて胸がわくわくしていたのは、そんな理由があったのである。」(出典)

台風の語源は英語の “typhoon”

諸説あるのですが最もポピュラーなものをアップ。

はっきりしているのは、明治の末期に中央気象台長だった岡田武松氏が、気象用語として「颱風(たいふう)」を定着させたのがはじまり。それ以前は大風、また源氏物語では野分(のわき)と呼ばれています。

じゃあ岡田さんはなぜ「颱風(たいふう)」と命名したか。実は、英語の “typhoon” の音訳の可能性が高いらしいのです。少し詳しく記しますと、「颱」という語は、中国福建省地方では「台湾付近の風」、沖縄と中国の進貢貿易が盛んな頃の遭難記録に「颱風」という字が使われていたようです。これがアラビア語のtufanとなり、ヨーロッパでtyphoonとなり、そしてこれを岡田氏が「颱風(たいふう)」と表現したらしいのです。

クリック!

クリック!

トップ

トップ